9月の中旬になっても真夏並みの暑さが続いていますが、秋の気配だけでも感じたくなって、この日は一ヵ月ぶりにくじゅう方面へ出かけました。

先月は国道57号から竹田市の久住高原を経由してくじゅう方面へと出かけましたが、今回は別府市からやまなみハイウェイを走ってくじゅう方面へと向かいました。

国道10号からやまなみハイウェイへ入って、別府市街地を抜けたら急坂のクネクネした山道を数kmほど走って、最初に休憩をしたのは鶴見岳の山麓にある別府ロープウェイです。ここはロープウェイで鶴見岳の山上駅まで登ると、平地よりも10℃も涼しいところですが、今回はトイレ休憩をしただけですぐに出発しました。ロープウェイの往復運賃はいいお値段ですからねぇ(笑)

別府ロープウェイを出発すると、やまなみハイウェイの別府市での最高地点となる「由布岳登山口」までクネクネの登り坂をひたすら進みました。ここから眺める由布岳は、湯布院盆地から眺める二つの峰がある由布岳と違って「豊後富士」の名前にふさわしい富士山のような山容をしているんですよね。

由布岳登山口を通り過ぎると、やまなみハイウェイは由布院盆地へ向かって下り坂となります。

下り坂の途中には展望所の「狭霧台(さぎりだい)」があるのでここに車を停めました。

ここから眺めた由布院盆地です。この展望所からは秋が深まってくると由布院盆地をすっぽりと覆う見事な朝霧を見ることができるんですよね。

ここから後ろを振り返ると由布岳も望めますが、この辺りまで下って来ると由布院盆地から眺める由布岳と同じように、西峰と東峰の二つの峰が見えました。この様な山容を双耳峰(そうじほう)と呼ぶそうです。

由布岳の山麓を下ったら、やまなみハイウェイは湯布院の街中へと入ります。ここを左へ曲がればJR由布院駅や、お土産店、スイーツなどのお店が軒を並べる、湯布院観光のメインストリートともいえる「湯の坪街道」があります。

湯布院の街中を抜けると、やまなみハイウェイは再びクネクネの登り坂となって、標高707mの水分峠(みずわけとうげ)までやって来ました。ここを直進すればやまなみハイウェイで、右に行けば国道210号を走って日田、玖珠方面へ行けます。ここは名前の通りで筑後川水系と大分川水系との分水嶺になるところです。ここには年配者には懐かしい「水分峠レストハウス」という大きなドライブインがかつてはあって、ここがやまなみハイウェイの入口って感じだったんですよね。

水分峠を過ぎてさらにやまなみハイウェイを進むと、道路沿いに未舗装の空き地のようなスペースが見えてきたのでここに車を停めました。

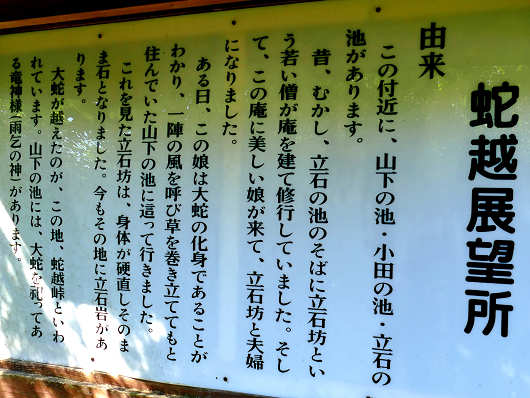

ここは「蛇越展望台(じゃこしてんぼうだい)」といって、ちょっと不気味な名前の展望所ですが、説明板に書かれているような伝説があって、ここからは由布岳と湯布院盆地を一望できます。

空き地に車を停めたらこの様な階段を展望所まで登って行きます。

登山道のような階段を数十段も登ると、ベンチが置かれた展望所がありました。画像の右上にはわずかに建物の屋根が見えていますが、この建物は東屋でこのすぐ上にもここと同じような展望所があります。

展望所から眺めた由布院盆地と由布岳などの山々です。

この時はちょっと空気が霞んでいましたが、望遠で撮影すると由布岳と、その裾野に広がる由布院盆地の町並みが見えました。ここも先ほど訪れた狭霧台と同じように、朝霧の撮影スポットとして有名なところで、晩秋から初冬にかけては多くの人が訪れるところですが・・・

由布岳のすぐ横の山の斜面には広大な面積に無数の太陽光パネルが設置されていました。ソーラーパネルは再生可能なエネルギー源として環境には優しい発電設備ですが、この光景を見ると人気観光地のすぐ近くで、樹木を伐採して景観を損ねてまで設置するのが本当に環境に優しいのかな?とちょっと疑問に感じたのは私だけでしょうか?

にほんブログ村ランキングに参加しています。

下記のバナーをどちらかワンクリックお願いします。

にほんブログ村 にほんブログ村

先月は国道57号から竹田市の久住高原を経由してくじゅう方面へと出かけましたが、今回は別府市からやまなみハイウェイを走ってくじゅう方面へと向かいました。

国道10号からやまなみハイウェイへ入って、別府市街地を抜けたら急坂のクネクネした山道を数kmほど走って、最初に休憩をしたのは鶴見岳の山麓にある別府ロープウェイです。ここはロープウェイで鶴見岳の山上駅まで登ると、平地よりも10℃も涼しいところですが、今回はトイレ休憩をしただけですぐに出発しました。ロープウェイの往復運賃はいいお値段ですからねぇ(笑)

別府ロープウェイを出発すると、やまなみハイウェイの別府市での最高地点となる「由布岳登山口」までクネクネの登り坂をひたすら進みました。ここから眺める由布岳は、湯布院盆地から眺める二つの峰がある由布岳と違って「豊後富士」の名前にふさわしい富士山のような山容をしているんですよね。

由布岳登山口を通り過ぎると、やまなみハイウェイは由布院盆地へ向かって下り坂となります。

下り坂の途中には展望所の「狭霧台(さぎりだい)」があるのでここに車を停めました。

ここから眺めた由布院盆地です。この展望所からは秋が深まってくると由布院盆地をすっぽりと覆う見事な朝霧を見ることができるんですよね。

ここから後ろを振り返ると由布岳も望めますが、この辺りまで下って来ると由布院盆地から眺める由布岳と同じように、西峰と東峰の二つの峰が見えました。この様な山容を双耳峰(そうじほう)と呼ぶそうです。

由布岳の山麓を下ったら、やまなみハイウェイは湯布院の街中へと入ります。ここを左へ曲がればJR由布院駅や、お土産店、スイーツなどのお店が軒を並べる、湯布院観光のメインストリートともいえる「湯の坪街道」があります。

湯布院の街中を抜けると、やまなみハイウェイは再びクネクネの登り坂となって、標高707mの水分峠(みずわけとうげ)までやって来ました。ここを直進すればやまなみハイウェイで、右に行けば国道210号を走って日田、玖珠方面へ行けます。ここは名前の通りで筑後川水系と大分川水系との分水嶺になるところです。ここには年配者には懐かしい「水分峠レストハウス」という大きなドライブインがかつてはあって、ここがやまなみハイウェイの入口って感じだったんですよね。

水分峠を過ぎてさらにやまなみハイウェイを進むと、道路沿いに未舗装の空き地のようなスペースが見えてきたのでここに車を停めました。

ここは「蛇越展望台(じゃこしてんぼうだい)」といって、ちょっと不気味な名前の展望所ですが、説明板に書かれているような伝説があって、ここからは由布岳と湯布院盆地を一望できます。

空き地に車を停めたらこの様な階段を展望所まで登って行きます。

登山道のような階段を数十段も登ると、ベンチが置かれた展望所がありました。画像の右上にはわずかに建物の屋根が見えていますが、この建物は東屋でこのすぐ上にもここと同じような展望所があります。

展望所から眺めた由布院盆地と由布岳などの山々です。

この時はちょっと空気が霞んでいましたが、望遠で撮影すると由布岳と、その裾野に広がる由布院盆地の町並みが見えました。ここも先ほど訪れた狭霧台と同じように、朝霧の撮影スポットとして有名なところで、晩秋から初冬にかけては多くの人が訪れるところですが・・・

由布岳のすぐ横の山の斜面には広大な面積に無数の太陽光パネルが設置されていました。ソーラーパネルは再生可能なエネルギー源として環境には優しい発電設備ですが、この光景を見ると人気観光地のすぐ近くで、樹木を伐採して景観を損ねてまで設置するのが本当に環境に優しいのかな?とちょっと疑問に感じたのは私だけでしょうか?

にほんブログ村ランキングに参加しています。

下記のバナーをどちらかワンクリックお願いします。

にほんブログ村 にほんブログ村

PR