新原・奴山古墳群を出発したら、国道495号をさらに福岡市方面へと進みました。

国道495号を走っているとこの様な標識が見えてきました。これから向かうのは「宮地嶽神社」なので、国道495号をしばらく走って福津市津屋崎までやって来たら県道502号へ左折しました。

県道502号を2㎞ほど走ると、宮地岳神社の参道に建てられた鳥居が見えてきますが、参道を通り過ぎてさらに300mほど先に進むと、道路沿いに「宮地獄神社 第一駐車場入口」と書かれた大きな看板が見えてきたのでここを左折して車を停めました。

ここが宮地嶽神社の第一駐車場です。ここはとても広い無料駐車場で、普通車が600台ほど停められるそうです。駐車場の向こうに見える山は宮地岳で、宮地嶽神社はこの山の山腹にあるので、歩くのが苦手な人はできるだけ奥に車を停めたほうがいいでしょうね(笑)

駐車場には参拝案内図もありました。これを見ると参拝順路としては参拝口から一旦県道502号へ出て参道を進むようです。でもこの図を見ても分かるように、現在地の駐車場から直接参道へ向かうと、かなりの距離を短縮できるんですよね(笑)

私は参拝案内図通りに一旦県道502号へ出たから参道へと向かいました。ここが参道の入口ですが、駐車場から最短距離で向かうと奥のほうに見えている鳥居の辺りに出るんですよね。

参道にはお土産屋さんなどがズラリと並んでいましたが、なかには「松ヶ枝焼(餅)」と書かれた幟の立ったお店も何軒かありました。これって最初に見た時は太宰府天満宮の「梅ヶ枝餅」のパクリなの?と思いましたが・・・(笑) 実際には松ヶ枝餅は梅ヶ枝餅よりもかなり古い歴史があるようでした。

お土産屋さんが立ち並ぶ参道を歩いて、これからこの鳥居を潜って拝殿を目指して石段を登ります。この鳥居の右側には第一駐車場への道があるので、戻りはここから駐車場へ行ったほうが楽でしょうね。

最初の石段を登って参道の右側を見るとこの様な石碑が建っていました。ここはほとんどの参拝者が気付かずに通り過ぎるところですが・・・

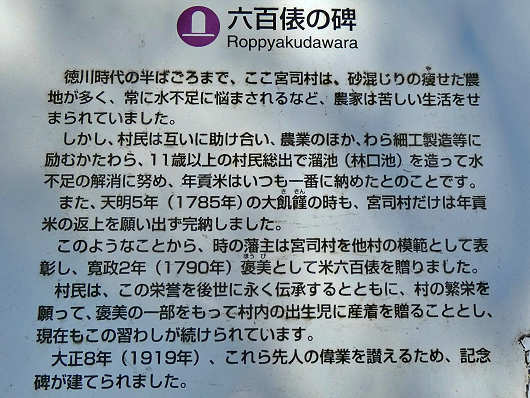

この石碑は「六百俵の碑」といって、この様な説明が書かれていました。

拝殿へ向かって参道の石段はさらに続きますが、最後の石段を登ったところにはこの様な写真パネルがありました。これが宮地嶽神社の「光の道」で、2月下旬と10月下旬にしか見ることができない、境内の石段から玄界灘まで一直線に伸びる参道に夕陽が沈む光景です。

この時は時季も時間も違っていたので光の道を見ることができませんでしたが、この光景が境内の石段の上から眺めた玄界灘まで続く参道です。

参道の先のほうには宮地浜の松林が広がっていて、その沖合に浮かんでいる島は「相島(あいのしま)」でしょうか?

石段の上から振り返って玄界灘まで一直線に伸びる参道を眺めたら拝殿へと向かいます。ここから先にはもう石段はありませんが、拝殿へはまだいくつかの鳥居を潜ります。この鳥居は拝殿への最後の鳥居で、その先にある楼門を潜ったら拝殿があります。

楼門の手前には手水舎がありましたが、透明なガラス板の表面を水が流れ落ちて、その下の手水鉢は花手水のようになっていてとても涼しげでした。

この楼門を潜った先が拝殿です。楼門はとても大きくて立派な造りでしたが、たくさんの飾り物がぶら下がっていてとても派手な楼門でした(笑)

ここが宮地嶽神社の拝殿です。大きな注連縄が特徴的な神社ですが、この注連縄は直径2.6m、長さ11mで重さは3tもある日本一の大きさだそうです。ここは全国にある宮地嶽神社の総本社で年間220万人以上の人が訪れるそうです。

拝殿の横には「奥の宮八社巡り参拝入口」もありました。奥の宮八社のうちの不動神社の下には日本最大級の石室を持つ円墳の「宮地嶽古墳」もあるので行ってみたかったんですが、熱中症警戒アラートが出ているし、石室内は神聖な場所として一般公開をしてないので今回はパスしました。ここも涼しくなったらまた訪れたいところですね。

にほんブログ村ランキングに参加しています。

下記のバナーをどちらかワンクリックお願いします。

にほんブログ村 にほんブログ村

国道495号を走っているとこの様な標識が見えてきました。これから向かうのは「宮地嶽神社」なので、国道495号をしばらく走って福津市津屋崎までやって来たら県道502号へ左折しました。

県道502号を2㎞ほど走ると、宮地岳神社の参道に建てられた鳥居が見えてきますが、参道を通り過ぎてさらに300mほど先に進むと、道路沿いに「宮地獄神社 第一駐車場入口」と書かれた大きな看板が見えてきたのでここを左折して車を停めました。

ここが宮地嶽神社の第一駐車場です。ここはとても広い無料駐車場で、普通車が600台ほど停められるそうです。駐車場の向こうに見える山は宮地岳で、宮地嶽神社はこの山の山腹にあるので、歩くのが苦手な人はできるだけ奥に車を停めたほうがいいでしょうね(笑)

駐車場には参拝案内図もありました。これを見ると参拝順路としては参拝口から一旦県道502号へ出て参道を進むようです。でもこの図を見ても分かるように、現在地の駐車場から直接参道へ向かうと、かなりの距離を短縮できるんですよね(笑)

私は参拝案内図通りに一旦県道502号へ出たから参道へと向かいました。ここが参道の入口ですが、駐車場から最短距離で向かうと奥のほうに見えている鳥居の辺りに出るんですよね。

参道にはお土産屋さんなどがズラリと並んでいましたが、なかには「松ヶ枝焼(餅)」と書かれた幟の立ったお店も何軒かありました。これって最初に見た時は太宰府天満宮の「梅ヶ枝餅」のパクリなの?と思いましたが・・・(笑) 実際には松ヶ枝餅は梅ヶ枝餅よりもかなり古い歴史があるようでした。

お土産屋さんが立ち並ぶ参道を歩いて、これからこの鳥居を潜って拝殿を目指して石段を登ります。この鳥居の右側には第一駐車場への道があるので、戻りはここから駐車場へ行ったほうが楽でしょうね。

最初の石段を登って参道の右側を見るとこの様な石碑が建っていました。ここはほとんどの参拝者が気付かずに通り過ぎるところですが・・・

この石碑は「六百俵の碑」といって、この様な説明が書かれていました。

拝殿へ向かって参道の石段はさらに続きますが、最後の石段を登ったところにはこの様な写真パネルがありました。これが宮地嶽神社の「光の道」で、2月下旬と10月下旬にしか見ることができない、境内の石段から玄界灘まで一直線に伸びる参道に夕陽が沈む光景です。

この時は時季も時間も違っていたので光の道を見ることができませんでしたが、この光景が境内の石段の上から眺めた玄界灘まで続く参道です。

参道の先のほうには宮地浜の松林が広がっていて、その沖合に浮かんでいる島は「相島(あいのしま)」でしょうか?

石段の上から振り返って玄界灘まで一直線に伸びる参道を眺めたら拝殿へと向かいます。ここから先にはもう石段はありませんが、拝殿へはまだいくつかの鳥居を潜ります。この鳥居は拝殿への最後の鳥居で、その先にある楼門を潜ったら拝殿があります。

楼門の手前には手水舎がありましたが、透明なガラス板の表面を水が流れ落ちて、その下の手水鉢は花手水のようになっていてとても涼しげでした。

この楼門を潜った先が拝殿です。楼門はとても大きくて立派な造りでしたが、たくさんの飾り物がぶら下がっていてとても派手な楼門でした(笑)

ここが宮地嶽神社の拝殿です。大きな注連縄が特徴的な神社ですが、この注連縄は直径2.6m、長さ11mで重さは3tもある日本一の大きさだそうです。ここは全国にある宮地嶽神社の総本社で年間220万人以上の人が訪れるそうです。

拝殿の横には「奥の宮八社巡り参拝入口」もありました。奥の宮八社のうちの不動神社の下には日本最大級の石室を持つ円墳の「宮地嶽古墳」もあるので行ってみたかったんですが、熱中症警戒アラートが出ているし、石室内は神聖な場所として一般公開をしてないので今回はパスしました。ここも涼しくなったらまた訪れたいところですね。

にほんブログ村ランキングに参加しています。

下記のバナーをどちらかワンクリックお願いします。

にほんブログ村 にほんブログ村

PR

Comment

Trackback

Comment form