下市摩崖仏を出発したら、県道42号(山香院内線)を先に進みました。

安心院町の町中からは東九州道の安心院ICの前を通り過ぎて5㎞ほど進むと「佐田社 板碑」と書かれた標識が見えてくるのでここに車を停めました。板碑とは供養塔の一種ですが、今回は別の目的でここをここを訪れたので板碑については紹介しません。

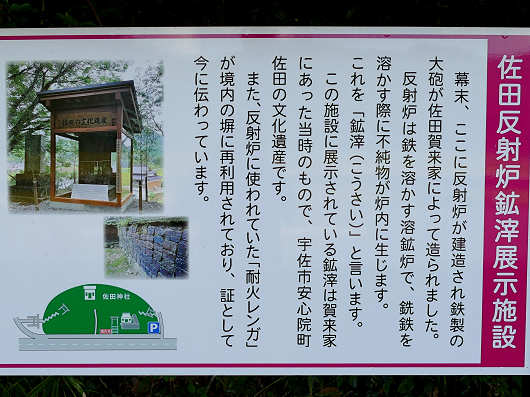

ここにはこの様な説明板もあって、幕末の安心院は島原藩の飛び地で、島原藩に仕える賀来惟熊(かくこれたけ)という人物によって、ここに金属を溶かす反射炉が建造されて、大砲などの製造が行われていたそうです。

反射炉が建造されていたのは佐田神社の境内なので、これから佐田神社の一の鳥居を潜って境内へと向かいます。境内のこんもりと繁った樹木はまさに鎮守の森って感じですね。

うっそうと樹木が繁った中の石段を登って二の鳥居を潜ると、左側に案内板やガラス張りの展示棟のような建物が見えてきました。ここが江戸時代に反射炉の建造された場所です。今は跡形もありませんが、地中探査によって東西15m、南北10mの埋設物が確認されているそうです。

ガラス張りの建物には「佐田の文化遺産」と看板が掲げられていて、中には何かが展示されているようでした。

ガラス越しに中を覗いてみると、表面にぶつぶつと小さな穴が開いた大きな岩のようなものが一つ置かれていました。これは鉱滓(こうさい)といって鉄を溶かした時に残る不純物の塊で、実際に佐田反射炉から出たものだそうです。

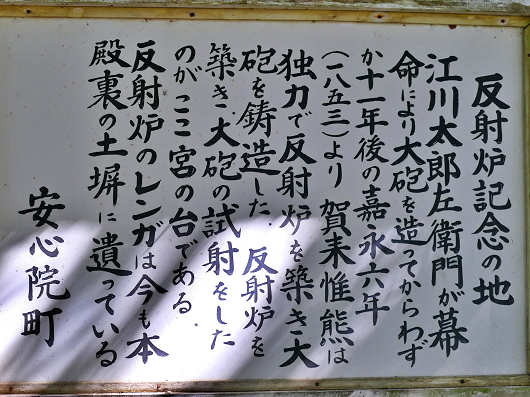

近くにはこの様な説明板もありました。佐田反射炉では大小合わせて8門の大砲を製造したそうですが、これを読むとここでは実際に試射も行っているんですね。

これから説明板に書かれていた反射炉に使われていた耐火煉瓦を見に行ってみます。画像の奥に見えている建物が佐田神社の社殿です。

この建物が佐田神社の拝殿です。建物はかなり老朽化していますが、内部には歴史を感じさせる見事な絵馬が何枚も奉納されていました。

拝殿の横に廻ってみると末社があって、その向こうに佐田神社の本殿が見えました。反射炉に使われた耐火煉瓦はこの本殿の裏側にあります。

本殿の横へ行ってみると柵があって裏には廻れませんでしたが、黒っぽい色をした塀が続いているのが見えました。

これが反射炉の耐火煉瓦で造られた塀です。

耐火煉瓦の表面は高熱で溶けたのか?真っ黒くてなっていてガラスのようにピカピカと光っていました。

耐火煉瓦の一部は土壁の中に塗り込められていましたが、いったいどれくらいの数の耐火煉瓦があるんでしょうね?

この画像は今年の6月に訪れた山口県萩市で見物した「萩反射炉」で、説明板には「佐田反射炉」のことも書かれていました。もし「佐田反射炉」が取り壊されてなければこの様な姿を見れたんですよね。

余談になりますが、佐田反射炉を造った賀来惟熊(かくこれたけ)の5代後の子孫(来孫)は女優の賀来千香子さんで、6代後の子孫(昆孫)は俳優の賀来賢人さんなんですよね。

にほんブログ村ランキングに参加しています。

下記のバナーをどちらかワンクリックお願いします。

にほんブログ村 にほんブログ村

安心院町の町中からは東九州道の安心院ICの前を通り過ぎて5㎞ほど進むと「佐田社 板碑」と書かれた標識が見えてくるのでここに車を停めました。板碑とは供養塔の一種ですが、今回は別の目的でここをここを訪れたので板碑については紹介しません。

ここにはこの様な説明板もあって、幕末の安心院は島原藩の飛び地で、島原藩に仕える賀来惟熊(かくこれたけ)という人物によって、ここに金属を溶かす反射炉が建造されて、大砲などの製造が行われていたそうです。

反射炉が建造されていたのは佐田神社の境内なので、これから佐田神社の一の鳥居を潜って境内へと向かいます。境内のこんもりと繁った樹木はまさに鎮守の森って感じですね。

うっそうと樹木が繁った中の石段を登って二の鳥居を潜ると、左側に案内板やガラス張りの展示棟のような建物が見えてきました。ここが江戸時代に反射炉の建造された場所です。今は跡形もありませんが、地中探査によって東西15m、南北10mの埋設物が確認されているそうです。

ガラス張りの建物には「佐田の文化遺産」と看板が掲げられていて、中には何かが展示されているようでした。

ガラス越しに中を覗いてみると、表面にぶつぶつと小さな穴が開いた大きな岩のようなものが一つ置かれていました。これは鉱滓(こうさい)といって鉄を溶かした時に残る不純物の塊で、実際に佐田反射炉から出たものだそうです。

近くにはこの様な説明板もありました。佐田反射炉では大小合わせて8門の大砲を製造したそうですが、これを読むとここでは実際に試射も行っているんですね。

これから説明板に書かれていた反射炉に使われていた耐火煉瓦を見に行ってみます。画像の奥に見えている建物が佐田神社の社殿です。

この建物が佐田神社の拝殿です。建物はかなり老朽化していますが、内部には歴史を感じさせる見事な絵馬が何枚も奉納されていました。

拝殿の横に廻ってみると末社があって、その向こうに佐田神社の本殿が見えました。反射炉に使われた耐火煉瓦はこの本殿の裏側にあります。

本殿の横へ行ってみると柵があって裏には廻れませんでしたが、黒っぽい色をした塀が続いているのが見えました。

これが反射炉の耐火煉瓦で造られた塀です。

耐火煉瓦の表面は高熱で溶けたのか?真っ黒くてなっていてガラスのようにピカピカと光っていました。

耐火煉瓦の一部は土壁の中に塗り込められていましたが、いったいどれくらいの数の耐火煉瓦があるんでしょうね?

この画像は今年の6月に訪れた山口県萩市で見物した「萩反射炉」で、説明板には「佐田反射炉」のことも書かれていました。もし「佐田反射炉」が取り壊されてなければこの様な姿を見れたんですよね。

余談になりますが、佐田反射炉を造った賀来惟熊(かくこれたけ)の5代後の子孫(来孫)は女優の賀来千香子さんで、6代後の子孫(昆孫)は俳優の賀来賢人さんなんですよね。

にほんブログ村ランキングに参加しています。

下記のバナーをどちらかワンクリックお願いします。

にほんブログ村 にほんブログ村

PR

Comment

Trackback

Comment form